中古のノートPCを入手したのですが、バックライトの寿命なのか色が変です。

そこで、バックライトを交換してみました。

バックライトに使われている冷陰極管ですが、外観が同じFMV-6600MF8/Xの冷陰極管が 長さ258mm 直径2mm と書かれているサイトがあったので、多分同じだろうということでそのサイズのを購入しました。

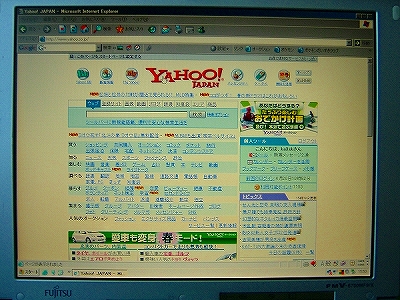

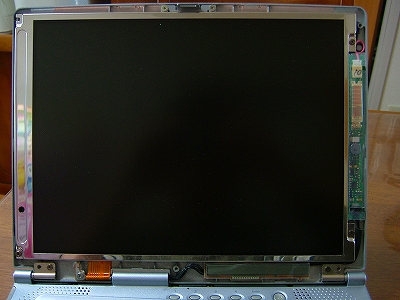

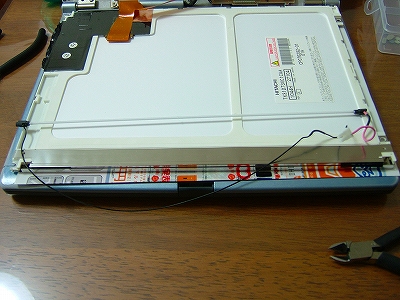

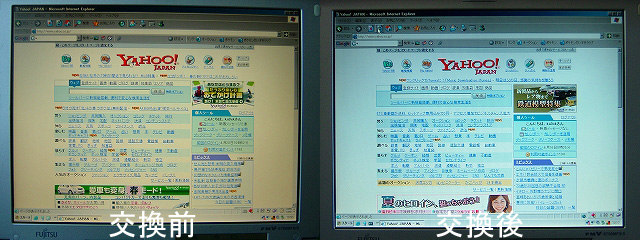

これが交換前の状態です。

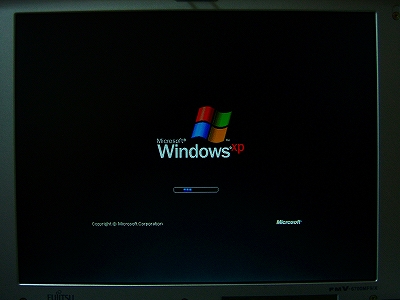

黄ばんでいる、というか夕暮れみたいな色で目がおかしくなりそうです。

機種は富士通 FMV-6700MF9/X

準備するもの

冷陰極管 258mm/2mm 2本(ヤフオクでget)

半田コテ(15W程度のコテ先の細いもの)

精密ドライバー(100均で買ったもの2種類)

外した部品を順番に入れておくケース(これも100均)

画像にはありませんが、小型のニッパー、ラジオペンチも用意しておきます。

1mm半田も忘れずに

感電防止のために、主電源をoffにしておきます。

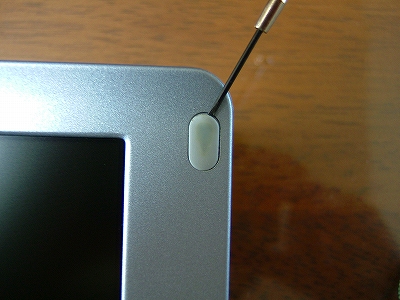

枠を留めてあるネジの目隠しゴム?を外します。

このPCでは上に2箇所、下に3箇所ありました。

ネジを外します。

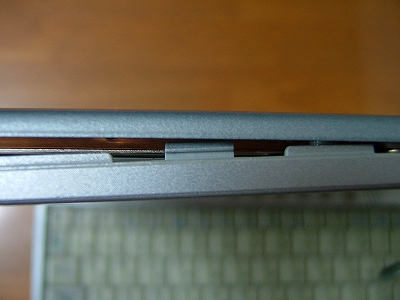

枠を外します。

手前の枠を内側に押すような感じで外していきます。

無理に引っ張ると爪が折れてしまうので、力まかせに外さないように注意します。

外れました。

液晶パネル右側の縦長の基板がインバーターです。

ここからバックライトに給電されています。

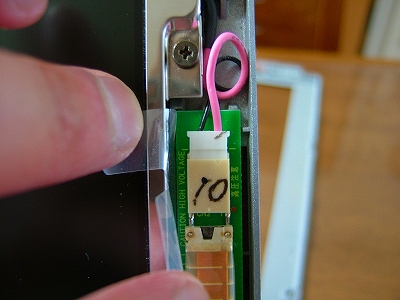

インバーター基板の上部のコネクタです。

上方向に引っ張って外します。

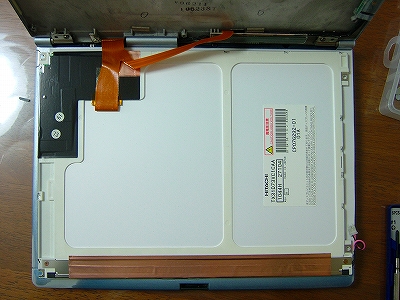

液晶パネルを固定しているネジを外します。

液晶パネルをキーボードの上に置く感じです。

本体と液晶パネルを結んでいるフラットケーブルは外しません。

ケーブルを切断したりストレスを与えないように注意します。

液晶パネル上部(画像では下部)の銅箔の部分にバックライト(冷陰極管)が入っています。

銅箔を剥がします。

後で再利用するためにきれいに剥がすつもりでしたが・・・

きれいに剥がすのは無理みたいです

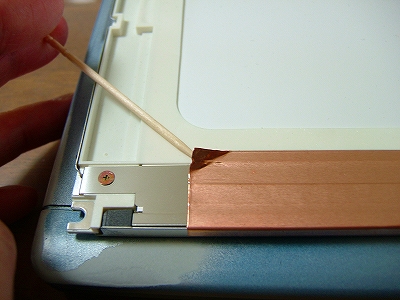

冷陰極管を取り出すために液晶パネルを分解します。

数か所ある爪をラジオペンチ等で外側に曲げていきます。

テープの下に爪がある箇所はテープを剥がして爪を曲げます。

パネルを分解するためには銅箔は全部剥がす必要がありました。

再利用は難しい感じです(汗

こんな感じでパネルが分離します。

パネルは何層にもなってるので、埃が混入しないようにバックライト交換に関係しない部分は分離させないようにしましょう。

私はどんな構造になっているか確認するために全部分離してしまったため、カメラ用のブロアを使って混入してしまった埃を吹き飛ばしました。

パネルに傷がつかないように、キーボードとの間に広告の紙を挟んでいます。

カメラ用のブロアはこーゆーやつです。

1つあると何かと重宝します。

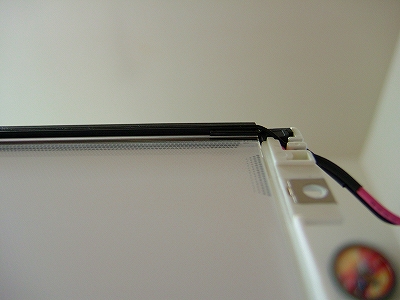

冷陰極管は、導光板の最上部にあります。

導光板を浮かせながら、金属の反射板をゆっくりと外側に引いて取り出します。

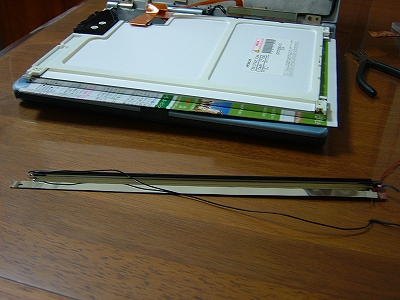

外す作業の画像が撮れませんでしたが、画像は外した後のものです。

冷陰極管を反射板から外します。

力を入れると折れてしまうから注意。

冷陰極管の両端にゴムキャップがあります。

再利用するために、ゆっくりと外します。

うまく外れない場合は無理に外さず、カッターで切れ目を入れると良いです。

古い管は折れても良いですが、外すときに管を折るような状況だと新しい管に嵌めるときにも折れる可能性が大だからです。

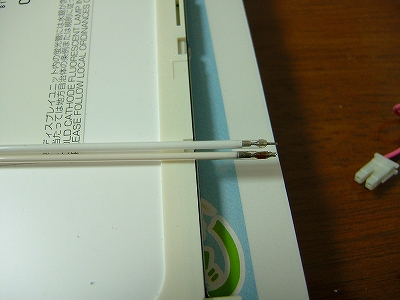

上は新しい管です。

古い管は明らかに黄ばんでます。

古い管からケーブルを外します。

半田コテを使って外しますが、ケーブルの長さがよほどギリギリでない限りニッパーで切断しても大丈夫です。

新旧の管を並べ、両端のリード部分を含めた長さが同じになるようにリード部分をニッパーで切断します。

画像ではちょっとわかりにくいですが、古い管の中央付近に半透明のOリングがあります。

これを外して、新しい管の同じ位置に着けます。

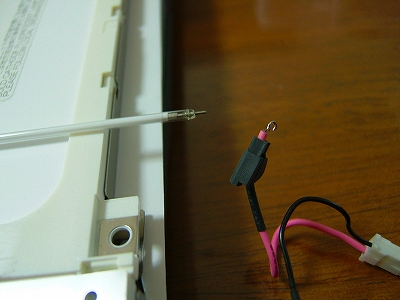

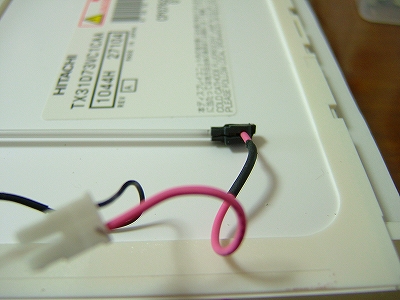

新しい管に半田付けします。

必ず、ケーブルと管側の両方に半田メッキをしてから、素早く付けます。

線の向きにも注意します。

向きが違うと反射板に収めるときに管を折る可能性が高いです。

ゴムキャップを被せます。

反対側も同じようにキャップを被せます。

冷陰極管を反射板に入れて点灯テストをしてみました。

バッチリ点灯してます!

明るく青白いです。

反射板に触れるとピリピリと感電するので注意。

私はうっかり触ってしまいました(汗

分解したのと逆の順序で組み立てます。

反射板を元に戻すときは、ていねいにゆっくりやります。

ここでも無理に押し込めると管が折れてしまう可能性が大。

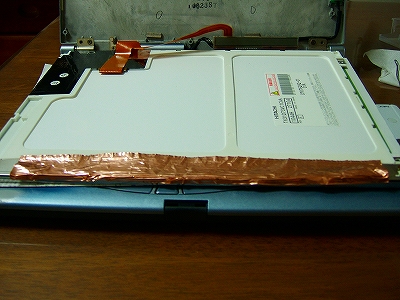

銅箔は全然粘着せず、やはり再利用は不可能でした。

高圧がかかる部分のため、銅箔をセロテープで無理やり固定しました。

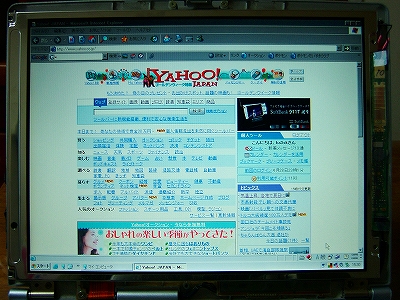

パネルを本体に固定する前に、確認してみます。

おおおおお、黄ばみがとれて明るくなってる!!

ブロアを使ったので埃の混入もありませんでした。

液晶パネルを固定し、枠を元に戻して終わりです。

ちゃんと動作するか確認します。

(*)同一ホワイトバランス(太陽光)で撮影

正直、ここまで改善するとは思いませんでした。ノートpc液晶パネル

バックライト交換は初めてだったため、2時間程度かかってしまいました。

冷陰極管は念のため2本買っておきましたが、何とか折らずに1本目で交換できました。

PCメーカーが受け付けてくれないような修理を自力で成功したときは、それなりの達成感があります。

機会があればまたやってみたくなりました。

No comments:

Post a Comment